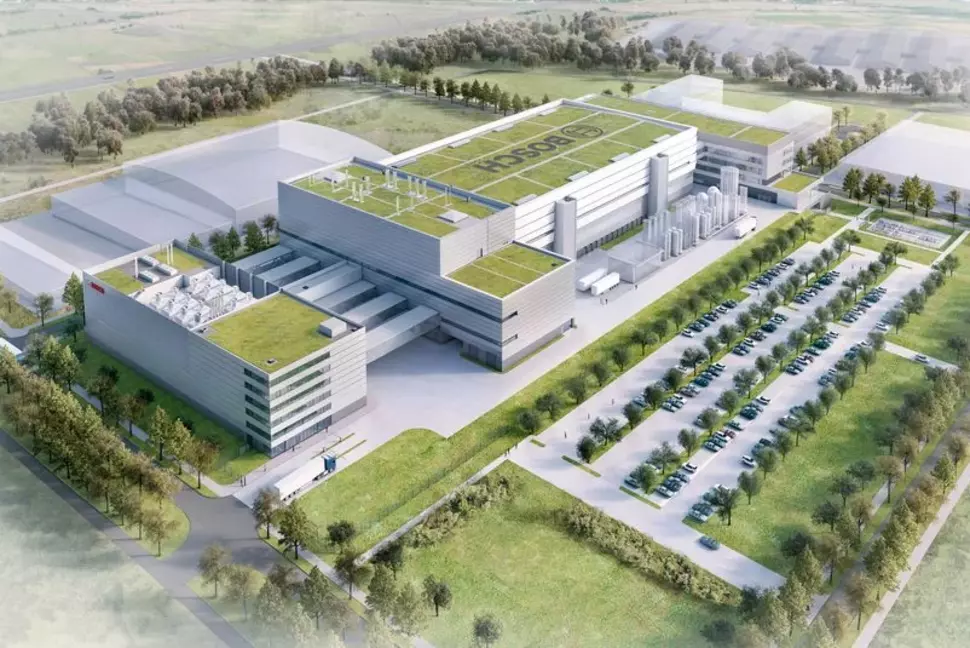

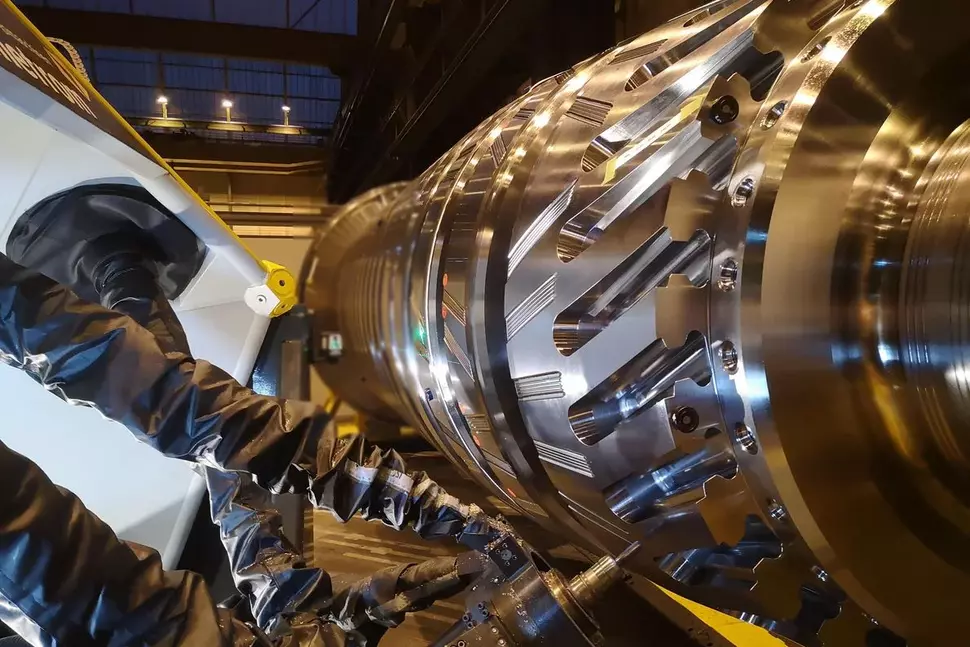

Starke Industriebranchen

... bilden das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Sachsen. Ob Maschinenbau, Bahnindustrie, Gesundheitswirtschaft oder „Autoland Sachsen“ und "Silicon Saxony" – aus pfiffigen Ideen und intelligenten Lösungen wuchsen schlagkräftige Industrien.

Infomodul

Fakten zur sächsischen Industrie (2024)

-

82,4 Mrd. €

Gesamtumsatz der sächsischen Industrie -

33,1 Mrd. €

Auslandsumsatz (Industrie) -

40,1 %

Exportquote (Industrie)

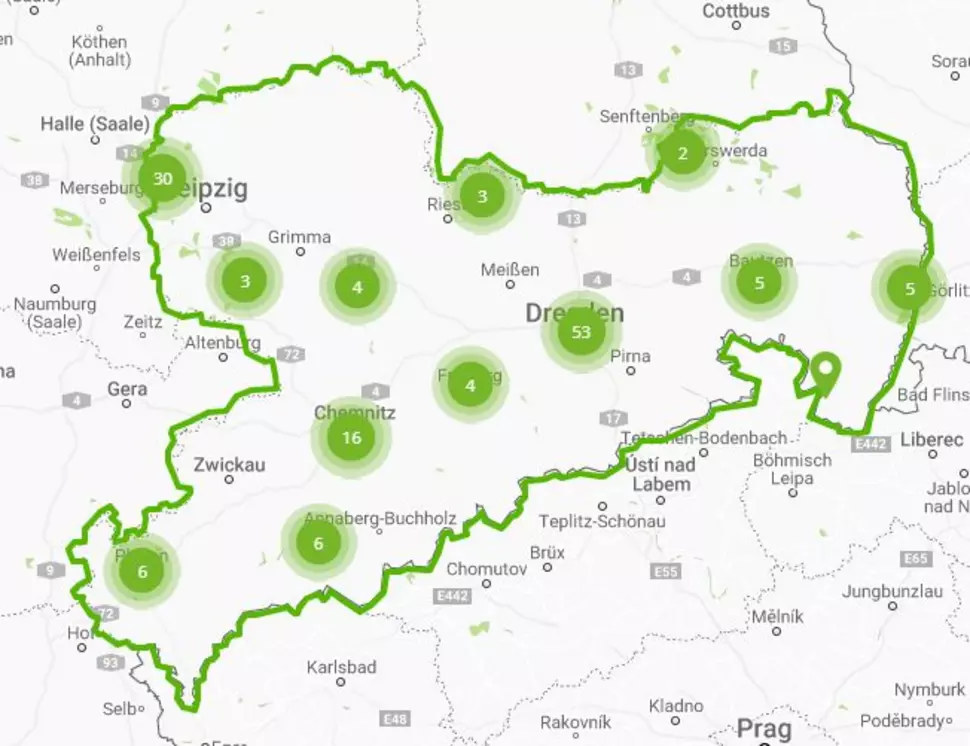

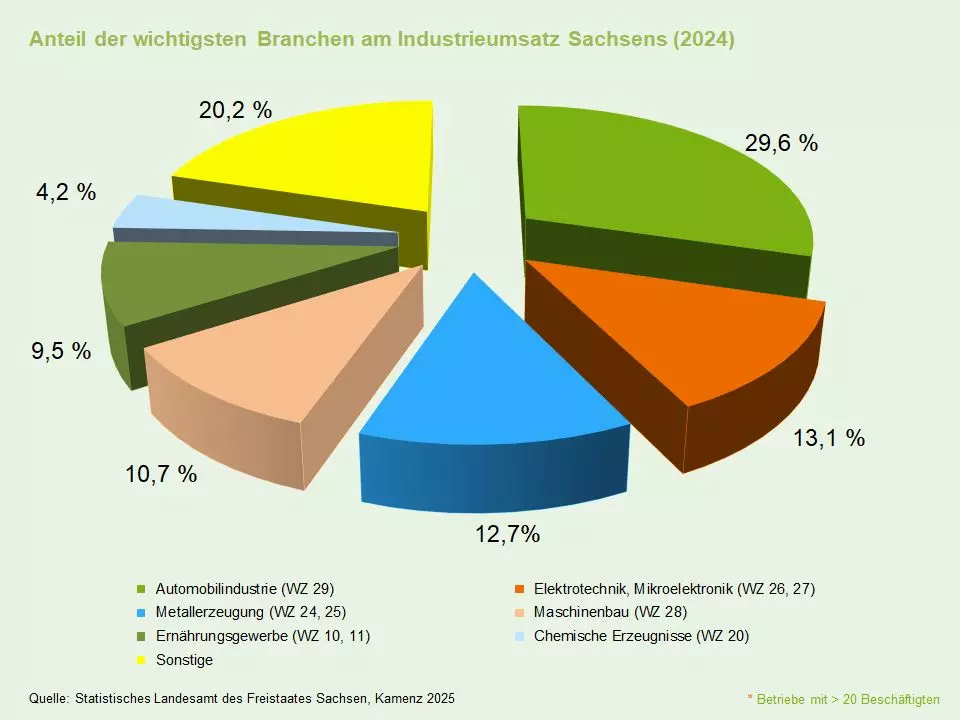

Anteil der wichtigsten Branchen am Umsatz der Industrie (2024)

Wichtigste Industriebranche Sachsens mit einem Umsatzanteil von 29,6 Prozent ist die Automobilindustrie. Darauf folgen die Branchen Elektrotechnik / Mikroelektronik und Metallerzeugung mit 13,1 bzw. 12,7 Prozent sowie der Maschinenbau mit 10,7 Prozent Anteil am sächsischen Industrieumsatz.

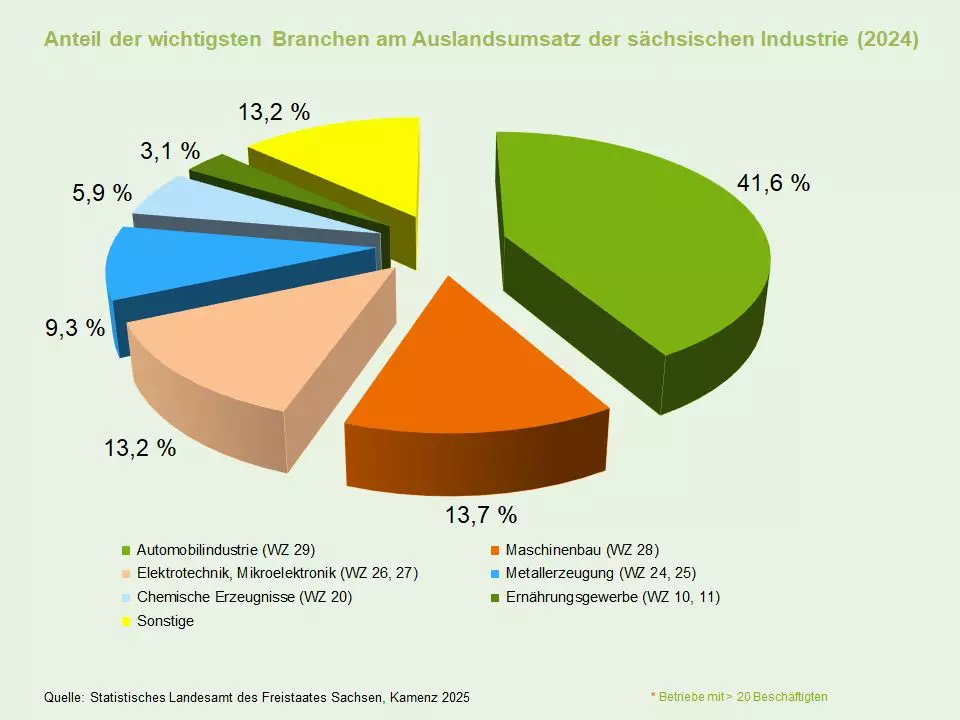

Anteil der wichtigsten Branchen am Auslandsumsatz der Industrie (2024)

Erzeugnisse der Automobilindustrie sind mit einem Anteil am Auslandsumsatz von 41,6 Prozent die wichtigsten Exportprodukte Sachsens. Die vier Wirtschaftsbereiche Automobil, Maschinenbau, Elektronik / Elektrotechnik und Metallerzeugung / -bearbeitung erwirtschaften wie auch in den vergangenen Jahren über drei Viertel des Auslandsumsatzes der sächsischen Industrie.

Kontakt

Dr. Uwe Lienig

Branchen, Innovation & Marketing

+49-351-2138 201

Andreas Lippert

Investorenservice

+49-351-2138 211